Was macht eine Frau zur Frau?

JK Rowling, zwei olympische Boxer*innen und die Geschichte von Geschlechtstests im Spitzensport

Als ich diesen Sommer die Fernsehaufzeichnungen der Olympischen Spiele schaute, ließ mich eine Frage nicht los: Warum tragen Weltklassesportlerinnen wie Janja Garnbret oder Simone Biles Ohrringe und Make-Up? Weder das eine noch das andere ist praktisch: Schmuck kann hängen bleiben und Verletzungen verursachen; schwitzen mit Make-Up: naja.

In den konventionellen und sozialen Medien hingegen tobte eine andere Debatte: Am 1. August gewann die algerische Boxerin Imane Khelif ihren olympischen Ausscheidungskampf gegen die Italienerin Angela Carini in nur 46 Sekunden. „It’s not right“, soll Carini gesagt haben, nachdem sie den Kampf verließ. Khelif zog ins Viertelfinale ein und sollte schließlich als erste Boxerin Gold für Algerien gewinnen. Und das in Frankreich, das Algerien als Kolonialmacht besetzt hatte.

Was als Erfolgsgeschichte erzählt werden könnte, wurde zu einer der hässlichsten Sportkontroversen, die ich je mitverfolgt habe. Imane Khelifs hochgewachsene Statur, ihre muskulösen Arme und die Tatsache, dass sie Normen weißer Feminität nicht entspricht, entfachten in manchen Zuschauerïnnen Zweifel an ihrer Weiblichkeit. Ist Imane Khelif wirklich eine Frau? Geschürt wurden die Zweifel durch die Tatsache, dass die International Boxing Association (IBA) Khelif genauso wie die taiwanesische Boxerin Lin Yu-Ting während der Weltmeisterschaft im Vorjahr wegen eines angeblich nicht bestandenen Geschlechtstests disqualifizierte.

Das Problem an der Sache ist nicht nur, wie sich „Geschlecht“ überhaupt testen lässt - mehr dazu später - sondern auch grundsätzlich fragwürdige Praxen der IBA: Ihr Vorsitzender Umar Kremlev ist ein Vertrauter Putins. Seit der russische Energiekonzern Gazprom der einzige Sponsor ist, zweifeln Verbände an der Unabhängigkeit der von der IBA ernannten Schiedsrichterïnnen. Der Ausschluss ukrainischer Athletïnnen von den European Junior Boxing Championships ist nur die Kirsche auf der Torte der Zwielichtigkeit.

Die Gender-Tests, denen Khelif und Lin angeblich unterzogen wurden, sind nicht weniger dubios. Mark Adams, Sprecher des Olympischen Kommittees (IOC), nannte den ganzen Prozess verfehlt: „Von der Konzeption der Tests über die Art und Weise, wie sie mit uns geteilt und öffentlich gemacht wurden, ist alles so fehlerhaft, dass es unmöglich ist, sich damit auseinanderzusetzen.“1

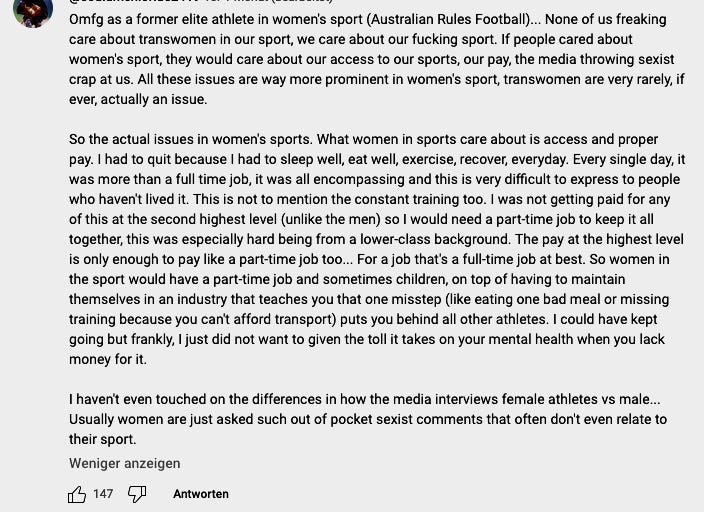

Khelif und Lin durften also an den Olympischen Spielen teilnehmen. Auf Social Media tobten Hetzkampagnen, in denen sie als Männer und Gefahren für den Frauensport bezeichnet wurden:

Ganz vorn dabei twitterte die mittlerweile für ihren Anti-Trans-Aktivismus bekannte JK Rowling. Sie bezeichnete Khelif als Mann und rahmte Boxen weniger als Sport, denn als eine Form häuslicher Gewalt. Konservative Figuren wie Donald Trump und Elon Musk schlossen sich ihr an. Manch ein Nachrichtenportal befeuerte die Hetze, in dem sie Khelif fälschlicherweise als trans* Frau bezeichneten.

Trotz des Hasses erkämpften beide Frauen in unterschiedlichen Gewichtsklassen Goldmedaillen.

Mittlerweile brachte Imane Khelif das Cybermobbing in Frankreich zur Anzeige.

Obwohl Lin Yu-Ting und Imane Khelif cis Frauen sind, scheinen manche Kommentatorïnnen von einem unlauteren Wettbewerb überzeugt zu sein:

Mach eine Stimme fordert rigorose Geschlechtstests weiblicher Athletinnen. Darunter auch Wissenschaftlerïnnen: Richtlinien müssten „ausreichenden Schutz für die Kategorie der Frauen“2 bieten, sagt zum Beispiel ein Sportphysiologe im Spiegel.

Als Geschlechterforscherïn aus Leidenschaft war meine Neugier geweckt. In den nächsten Wochen las ich zahlreiche (Fach)artikel und mehrere Bücher über Sport und Gender. Und fand heraus, dass die Debatte über Khelifs und Lins Weiblichkeit und meine Verwunderung über Ohrringe und Lidstriche gar nicht so wenig miteinander zu tun hatten.

Die Geschichte von Gender und Geschlechtstests bei den Olympischen Spielen

Als die modernen Olympischen Spiele im ausgehenden 19. Jahrhundert ins Leben gerufen wurden, hielt man die meisten Sportarten für gefährlich. Zumindest für Frauen. Die Bewegung würde ihrer Gebärfähigkeit schaden. Sport habe einen ungesunden, vermännlichenden Einfluss auf Frauen. Eine britische Zeitung schrieb sogar, Frauen in „männlichen“ Sportarten wie Leichathletik gehörten eigentlich einem dritten Geschlecht an.3

Solche sexistischen Annahmen sorgten dafür, dass weibliche Athletinnen zunächst gänzlich von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurden, 1900 erstmals für „unmännliche“ Sportarten wie Tennis und Golf zugelassen und 28 Jahre später für einige Leichathetlikdisziplinen. Eine der ersten Leichtathletinnen von Weltrang war eine japanische Sprinterin namens Hitomi Kinue. Ihr Erfolg bereitete den Boden für Spekulationen über ihr Geschlecht: Wer so erfolgreich in „männlichen“ Sportarten war, konnte keine richtige Frau sein: Sie sei 40 oder 50 Prozent männlich und 50 oder 60 Prozent weiblich.4

Hitomi Kinue war nicht die einzige, deren sportliche Leistungen dafür sorgten, dass ihr Frausein in Zweifel gezogen wurde. Fragen nach der Weiblichkeit erfolgreicher Athletïnnen, besonders wenn sie stereotypen Vorstellungen weißer Feminität nicht entsprachen, durchzogen den frühen Frauensport.

Befeuert durch die öffentliche Transition zweier ehemaliger Spitzensportlerinnen, beschlossen das IOC und der Leichtathletikverband IAAF bei den Olympischen Spielen 1936 im nationalsozialistischen Deutschland, „verdächtige“Athletinnen medizinisch zu prüfen, falls es „Zweifel“ an ihrer Weiblichkeit gab. Diese „Zweifel“ waren auch an den Erfolg gekoppelt: bis zu drei Tagen nach ihrem Sieg sollte eine medizinische Feststellung ihres Geschlechts verlangt werden können. Wie man einen solchen Test durchführen sollte, was es bedeutete, ihn zu bestehen oder nicht zu bestehen — das wurde nicht besprochen.5

Ich schreibe Wörter wie „Zweifel“ und „verdächtig“, weil sie eine bestimmte Vorstellung von Weiblichkeit konstruieren: Frauen können nicht muskulös sein, nicht stark, nicht athletisch und schnell. Sie können keine tiefen Stimmen haben oder laut sein oder kinderlos und unverheiratet. Falls sie es doch sind, sind sie vielleicht keine Frauen.

Der Sexismus männlicher Entscheidungsträger mischte sich in einem faschistischen Klima mit gesellschaftlichen Ängsten über weibliche Reproduktionsfähigkeit und gebar so die ersten Geschlechtstestregelungen.

Über den Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde dieser erste Verdachtstest durch verschiedene andere Regelungen abgelöst. Ab 1946 mussten weibliche Athletinnen ihr Geschlecht mittels ärztlichem Attest beweisen. In den 60ern wurden sie erniedrigenden gynäkologischen Untersuchungen unterzogen. Dass einige Athletinnen lieber ihre Karriere an den Nägel hängten, als sich von unbekannten Gynäkologen begrapschen6 zu lassen, wurde von Entscheidungsträgern als Erfolg der Methode gewertet.

Als Chromosomentests per Wangenabstrich verfügbar wurden, ersetzte man die entwürdigenden gynäkologischen Untersuchungen durch Chromosomentests. Antreten durften lediglich Frauen mit typisch weiblicher XX-Karyoptypie.

Menschliche Biologie existiert allerdings auf einem geschlechtlichen Spektrum. Das gilt auch für Chromosomen: neben der typischen Karyotypie7 gibt es zahlreiche Varianten. Auch unter Spitzensportlerinnen. Das sorgte zum Beispiel dafür, dass die polnische Sprinterin Ewa Kłobukowska, die frühere Geschlechtstests bereits bestanden hatte, im Jahr 1967 fälschlicherweise disqualifiziert und ihre drei Weltrekorde annuliert wurden.

Internationale medizinische Verbände sowie der Erfinder des Wangenabstrichs selbst kritisierten die Verwendung des Chromosomentests: Die Praxis sei unwissenschaftlich. Ein Wangenabstrich dürfe nicht als absolutes Kriterium für die Geschlechtsfeststellung verwendet werden.8

In Fair Play: How Sports Shape The Gender Debates, schreibt Katie Barnes: „Unser biologisches Geschlecht besteht aus einer Reihe von Merkmalen: Chromosomen, Hormonen, inneren Fortpflanzungsorganen, Genitalien und sekundären Geschlechtsmerkmalen. Im Zusammenspiel all dieser Faktoren wird das biologische Geschlecht festgelegt.“9

Trotz der Kritik blieb der Wangenabstrich. Wie viele Frauen ungerechterweise disqualifiziert wurden, ist unklar. Erst als Maria José Martínez-Patiño 1985 aufgrund ihrer XY Chromosomen als „biologisch männlich“ eingestuft wurde und die Entscheidung vor Gericht anfocht, veränderten sich die Richtlinien: Der Internationale Leichtathletikverband (damals IAAF, heute World Athletics) erklärte, Frauen könnten nicht nur XX, sondern auch XY und jede weitere Chromosomenkombination aufweisen, und stellte in der Folge den Wangenabstrich ein.

Mit dem neuen Jahrtausend beendete auch das IOC jede Form systematischer Geschlechtstests. Verdachtstests blieben jedoch bestehen. In der Folge wurden vor allem Schwarze Frauen und Frauen of Colour aus dem Globalen Süden verdachtsgetestet.10

Die rassistische Seite von Geschlechtstests

Die berühmteste dieser Frauen ist wahrscheinlich die südafrikanische Läuferin Caster Semenya, die 2009 mit nur 18 Jahren überraschend die Weltmeisterschaften im 800-Meter-Lauf gewann. In ihrer Autobiographie beschreibt sie, wie sie im Vorfeld des Rennens mehreren invasiven Untersuchungen unterzogen wurde, teilweise ohne zu wissen, was getestet wurde.11 Obwohl die Ergebnisse noch auf sich warten ließen, legten Mitglieder des IAAF Semenya nahe, eine Fußverletzung vorzutäuschen und freiwillig auszuscheiden.12

Dass vor allem Frauen aus dem Globalen Süden auf ihr Geschlecht untersucht wurden, ist kein Zufall. Wie Dr. Celeste E. Orr in Cripping Intersex schreibt, sind binäre Geschlechtervorstellung untrennbar mit Weißsein verknüpft. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein galt Genderambiguität als Kennzeichen rassifizierter Menschen, Beschreibungen von Geschlechtsteilen als „abnormal“ durchziehen rassentheoretische Texte weißer Mediziner.13 Auch die invasiven Untersuchungen und Klassifizierungen Schwarzer Körper durch männliche weiße Wissenschaftler haben eine lange rassistische Geschichte.14

Schwarze Menschen aus dem Globalen Süden erkannten diese Fortführung kolonialer Gewalt auch in Semenyas Fall. In ihrer Autobiographie The Race To Be Myself schreibt sie: „Die Geschlechterfrage wurde für die Politikerïnnen meines Landes zu einem aufgeladenen Thema. Alle schienen mich und mein Recht anzutreten, zu unterstützen. Sie sahen in mir ein unschuldiges Schwarzes Kind in einer schrecklichen Situation. Für uns ging es um mehr als nur Geschlecht – es ging um Race. Weiße kamen und sagten uns Afrikanerïnnen, was wir waren und was nicht, basierend auf unserem Aussehen – die gleichen Kategorisierungen und Menschenrechtsverletzungen, die während der Apartheid stattfanden.“15

Frauensport, aber nur für Frauen™?

Mittlerweile bezeichnet selbst World Athletics, früher IAAF, die Geschlechtstests als diskriminierend. Diese Diskriminierung hält World Athelics aber für notwendig, um den Frauensport zu schützen. Dahinter steht folgender Gedankengang:

Häufig wird ein Leistungsunterschied von 10 bis 12 Prozent zwischen männlichen und weiblichen Top-Athletïnnen genannt, der sich vor allem in der Leichtathletik zeige16. Würde man statt geschlechtergetrennte Kategorien offene haben, würden sie von Männern dominiert. Frauen hätten im Spitzensport gar keinen Platz mehr. Deswegen bräuchte es Geschlechtertrennung. Und dafür Geschlechtstests.17

Was den Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen wahrscheinlich erkläre, sei das Hormon Testosteron. „Hyperandrogene“ Athletinnen wie Semenya hätten durch ihre Testosteronwerte anderen Frauen gegenüber einen Vorteil, der dem männlichen Vorteil gegenüber Frauen gleiche.18

Lassen wir alle Fragen danach kurz beiseite, wer in dieser Argumentation als richtige Frau betrachtet wird und wer nicht. Fragen wir nur: Haben Frauen mit erhöhten Testosteronwerten einen unfairen Vorteil gegenüber Frauen mit niedrigeren Testosteronspiegeln?

Testosteron = Leistungsvorteil?

Obwohl alle Menschen Testosteron brauchen, gilt es als das männliche Hormon. Durchschnittlich haben Männer höhere Testosteronwerte als Frauen.

Im Bezug auf Sport und Geschlecht folgt daraus die Frage: Sind die höheren Leistungen männlicher Spitzensportler durch höhere Testosteronlevel zu erklären?

Wissenschaftlerïnnen sind gespaltener Meinung. Eine Gruppe beantwortet die Frage mit JA. Zwar konnte noch nicht bewiesen werden, dass Testosteronlevel einen direkten Einfluss auf die sportliche Leistung haben, aber sie bieten die beste Erklärung für den 10 bis 12 prozentigen Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen.19

Eine zweites Lager von Wissenschaftlerïnnen verweist auf die fehlende Studienlage. Solange nur eine Korrelation, keine Kausalität zwischen Testosteronleveln und sportlicher Leistung nachgewiesen wurde, müsse die Frage unbeantwortet bleiben.20 Nur eine einzige, mittlerweile diskreditierte, Studie existiert zu Spitzensportlerinnen und der Rolle von Testosteron21. Auch anekdotische Beweise sprechen gegen den Kausalzusammenhang: Caster Semenya, die laut World Athletics „biologisch männlich“ sei, erreichte selbst zu ihren Hochzeiten nie die gleichen Leistungen wie die Männer, mit denen sie manchmal trainierte.22

Ein andere Art, die Frage zu betrachten, ist folgende: Selbst wenn Frauen mit höheren Testosteronwerten Vorteile im Leistungssport haben - warum sollten sie nicht? Genetische Leistungsvorteile qualifizieren für den Spitzensport. Wissenschaftlerïnnen konnten über 200 Gene identifizieren, die mit sportlichen Höchstleistungen in Verbindung stehen. Hier nur ein paar genetische Wunderwerke des Spitzensports:

Der finnische Skilanglaufweltmeister Eero Mäntyranta hatte eine überdurchschnittlich hohe Konzentration roter Blutkörperchen, die ihm schenkten, was andere durch Schlafen in Höhenkammern trainieren mussten.

Der Körper des als „Flying Fish“ bekannten us-amerikanische Schwimmer Michael Phelps vereint zahlreiche genetische Außergewöhnlichkeiten, darunter eine verringerte Milchsäureproduktion, was seine Muskeln wesentlich schneller erholen ließ.

Der Sprinter Usain Bolt hat nicht nur eine riesige Schrittlänge, sondern auch eine wesentlich höhere Dichte von Fast-Twitch-Muskelfasern, die mit besonderer Schnelligkeit in Verbindung stehen.

Der verlinkte Artikel über Bolts ungewöhnliche Muskelfasern endet sogar mit dem Satz: „Vielleicht möchtest du Spitzensportler werden. Hartes Training kann dir zwar helfen, diese übermenschliche Fähigkeit zu erreichen. Aber die wahre Übermenschlichkeit wird durch Genetik wie die von Bolt verliehen.“

Solche Einblicke zeigen, dass wir zwar die Vorstellung von Chancengleichheit lieben, die Realität aber anders aussieht. Dabei beäugen wir nur Frauen, nicht Männer. Niemand möchte Usain Bolt aufgrund genetischer Wettbewerbsvorteile vom Spitzensport ausschließen. Sehr wohl aber Frauen wie Caster Semenya. Oder Imane Khelif.

Noch immer ist Männlichkeit mit Stärke und Disziplin assoziiert, Weiblichkeit hingegen mit Schwäche und Fragilität. Spitzensportlerinnen fordern diese Annahme heraus. Die Soziologin Jan Felshin identifizierte eine Reihe an Verhaltensweisen, mit denen Spitzensportlerinnen sich für ihre Brillanz in der Männerdomäne Sport entschuldigten. Genauso wie mir waren ihr die Dichte an Schmuck und Make-Up, Haarschleifen und glitzernden Kostümen unter Top-Athletinnen aufgefallen. Sie nannte dieses Phänomen „female apologetic“ (etwa „weibliche Rechtfertigung“). Noch immer sind drei der verbreitesten Annahmen über weibliche Sportlerinnen, dass sie

lesbisch seien

maskulin seien

Männern unterlegen seien.23

Weibliche Rechtfertigungsverhaltens wie das Tragen von Schmuck und Make-Up oder Herunterspielen eigener Erfolge sind Strategien, mit diesen Vorurteilen umzugehen.24

Trans* und gendernonkonforme Frauen sind seit Jahrzehnten Teil des Profisports ohne ihn zu dominieren. Aber immer dann, wenn trans* oder gendernonkonforme Frauen sportlichen Erfolg haben, werden Stimmen laut, die einen „Schutz des Frauensports“ fordern.

Dabei geht es eigentlich gar nicht um Frauensport. Der „Schutz des Frauensports“ dient vor allem als argumentativer Spaltkeil, um die Rechte von trans* Personen zur Debatte zu stellen.

Aber wie sieht dann fairer Sport aus?

Befürworterïnnen von Geschlechtstests rahmen Debatten wie die über Khelif und Lin als Diskussionen um Fairness.

Eine Metaanalyse des Canadian Centre for Ethics in Sport fand heraus, dass biomedizinische Faktoren überproportional in Sportrichtlinien berücksichtigt würden, während soziale Faktoren kaum eine Rolle spielten.25

Fairness und Chancengleichheit im Spitzensport könnten unter dem Gesichtspunkt von Förderung und Finanzierung diskutiert werden. Sport ist teuer und Frauensport im Gegensatz zu Männersport chronisch unterfinanziert.26 Viele Profi-Athletinnen können vom Sport allein nicht leben.27

Wir können über von Klasse und Nationalität abhängige Trainingsvoraussetzungen sprechen. Caster Semenya zum Beispiel wuchs in einem Dorf in Südafrika auf. Ihre Schule hatte nichtmal einen Sportplatz. Bis ein Sportstipendium ihr im Alter von 18 Jahren den Besuch einer Universität in Pretoria ermöglichte, trainierte sie allein, ohne Coach, während sie den Großteil der Hausarbeit schulterte und zur Schule ging.28 Man könnte auch über die Ausbeutung von Athletïnnen sprechen, die ihre Körper für das Entertainment des Publikums Extremsituationen aussetzen.29 Wir könnten darüber sprechen, Olympischen Athletïnnen ein Honorar zu bezahlen.30

Und wir können über weibliche Athletinnen sprechen. Nicht über ihre Attraktivität, wie oft sie lächeln, wie nett sie sind oder ob ihre Körper weiblich genug aussehen. Sondern über ihre Erfolge, ihr Training, ihre Ausdauer und Disziplin. Als Caster Semenya bei den Olympischen Spielen 2016 Goldmedaillistin eines Podiums Schwarzer Athletinnen wurde, und die erste Pressefrage sich um das Geschlecht der drei Frauen drehte, sagte Semenya: „Dafür sind wir nicht hier. Frag uns Sachen zum Rennen. Fragt wie es lief, wie wir uns fühlen, sprecht über Strategien. Über unsere Leistung. In dieser Pressekonferenz geht es um den 800-Meter-Lauf. Das zählt.“31

Dieser Text erschien als Teil der Edition „Zwischenraum“ des einwortKollektivs. Vielen Dank an meine großartige Lektorin Sofia, die mit ihrem Medizinerinnenblick diesem Text eine Peer-Review gegeben hat! In den nächsten Wochen erscheint bei ihr ein Text zum Thema, es folgen weitere von Kea von Garnier, Vivien Sper, Franzi K. und oliwia hälterlein.

https://apnews.com/article/olympics-2024-imane-khelif-lin-yuting-boxing-13e9529195585404c7b03c96f97dd634, Übersetzung von mir.

https://www.spiegel.de/sport/olympia/boxen-bei-olympia-2024-imane-khelif-und-die-frage-nach-dem-geschlecht-im-sport-a-a4dcfc0d-f816-4001-9f51-82feb6c76bac

Siehe Michael Waters: The Other Olympians, Kapitel 4.

Siehe Jaime Schultz: Regulating Bodies, Kapitel 2.

Siehe The Other Olympians, Part III, Regulating Bodies, Kapitel 2.

„Grapschen“ ist keine Übertreibung. Die Fünfkämpferin Mary Peters beschreibt das Prozedere als: „the most crude and degrading experience I have ever known in my life. I was ordered to lie on the couch and pull my knees up. The doctors then proceeded to untertake an examination which, in modern parlance, amounted to a grope.“ (Regulating Bodies, S.59.)

Typische Karyotypie: XX weiblich, XY männlich.

Siehe Regulating Bodies, Kapitel 2.

Katie Barnes: Fair Play, Kapitel 5.

Siehe Regulating Bodies, Kapitel 2.

Was, wie mich meine Lektorin Sofia B. informierte, rechtlich gesehen als Körperverletzung gilt.

Siehe Caster Semenya: The Race To Be Myself, Kapitel 11 und 12.

Siehe Cripping Intersex, S.120.

Siehe Cripping Intersex, S.118f.

The Race To Be Myself, Kapitel 13.

Man findet diesen mit 10 bis 12% bezifferten Leistungsunterschied, häufig als PG (Performance Gap) abgekürzt, an vielen Stellen, zB in Fair Play, Kapitel 5, oder in Regulating Bodies, Kapitel 2. Es handelt sich hierbei um eine grobe Vereinfachung, die nicht auf alle Sportarten oder -ligen zu übertragen ist. Ich lasse die Vereinfachung hier stehen, weil sie wichtig für die Argumentation von World Athletics und anderen Befürworterïnnen von Geschlechtstests sind.

Siehe Joanna Harper: Sporting Gender, Kapitel 14.

Siehe Sporting Gender, Kapitel 20.

Siehe Regulating Bodies, Kapitel 2.

Siehe Fair Play, Kapitel 5.

Siehe Cripping Intersex, S. 154f.

“I am a great runner, and I train with men, some of whom I can maybe give a hard time to on my best day, just like any other elite female athlete could, but I have never been able to even approach an elite male runner’s times.” The Race To Be Myself, Kapitel 19.

Siehe Laurel R. Davis-Delano et al.: „Apologetic Behaviour Among Female Athletes.“

Siehe Fair Play, Kapitel 3.

Siehe E. Alliance: Transgender Women Athletes and Elite Sport: A Scientific Review.

Siehe Fair Play, Kapitel 5.

Siehe The Race To Be Myself, Kapitel 7 - 10.

Siehe hierzu die Arbeiten von Nathan Kalman-Lamb.

In der Zeit gibt es einen Artikel, der die Einnahmen an den Olympischen Spielen ins Verhältnis zum Lohn der Sportlerïnnen setzt:

https://www.zeit.de/sport/2024-08/bezahlung-olympia-sportler-ioc-honorar-athleten/komplettansicht

The Race To Be Myself, Kapitel 20.

Danke für diesen tiefen Einblick und deine Analyse! Ich hab jedes Wort inhaliert und bin jetzt einerseits noch wütender über diese Diskriminierungen, andererseits freue ich mich aber über die Argumente und das Wissen, die du uns an die Hand gegeben hast. Wenn das nächste Mal jemand mit Unwahrheiten zum „Schutz des Frauensports“ um die Ecke kommt, werde ich aus deinem Text zitieren. Es ist nicht der Frauensport bedroht, sondern Schwarze Frauen und nichtbinäre Personen im Sport.